初心者ママ

初心者ママプログラミング教室って何歳からがいいのかな…

プログラミングって難しそうで、何歳から出来るのか気になりますよね。

小学生の習い事として注目されているプログラミングですが、こんな悩みを持つ保護者も増えています。

- 何歳から始めるのがベスト?

- 続けられるか不安…

- 教室とオンライン、どっちが合う?

大切なのは、年齢に合った始め方と教材選びが楽しく続けること。

この記事では二児のパパ目線で、年齢別の適切な始め方とメリット・注意点、教材の選び方を詳しく解説します。

お子さんにぴったりな始め方が見つかり、家庭でも安心して学習をスタートできます。

マイクラを活用した、おすすめオンラインプログラミングスクールはこちらの記事で紹介。

>>>小学生がマイクラで学ぶ「オンライン」プログラミングスクールおすすめ5選

何歳から始めるのがベスト?年齢別の学び方の違い

何歳から始めるのがいいんだろう…

どの年齢でも楽しく学べますよ。

結論から言うと、子どもの発達段階に応じた始めどきがあるため、一概に「この年齢がベスト!」とは言えません。

早ければ早いほどいいというものではなく、年齢に応じた適した学び方を選ぶことが大切です。

お子さんの発達段階や興味に合わせて取り組めば、どのタイミングでもプログラミングは楽しく学べます。

未就学児から小学校高学年までの年齢別におすすめの学び方と、その特徴をご紹介します。

年齢別・プログラミング学習ガイド

| 年齢層 | 学び方のポイント | おすすめ教材 | 特徴 | 親の関わり方 |

|---|---|---|---|---|

| 未就学児(5〜6歳) | 遊びの延長で思考の基礎を育てる | ScratchJr、ロボット型教材(カード式) | 文字なしで操作でき、視覚的・直感的に理解しやすい。楽しく手を動かしながら思考力を育む。 | 一緒に楽しみながら進める |

| 小学校低学年(1〜2年生) | 遊びと学びをバランスよく取り入れる | デジタネ、QUREO(初級)、Scratch、マイクラ(Code Builder) | キャラクター操作や簡単なルールで「できた!」を積みやすい。飽きずに継続しやすい工夫が豊富。 | 基本操作のフォロー+成果を褒める |

| 小学校中学年(3〜4年生) | ルール・構造の理解を深めて創作へ発展 | QUREO(応用)、Scratch(中級)、ロボット制御教材 | 条件分岐や繰り返しといった論理構造を理解し、自分だけの作品を作ることができる時期。 | 技術よりも認める声かけを重視 |

| 小学校高学年(5〜6年生) | 自立的な学習と本格的なプログラミングへステップアップ | Python、JavaScript、micro:bit、アプリ制作入門など | キーボード入力・英単語の理解力もつき、実用的・将来志向のスキル習得が可能。 | 進度を見守りながら将来の話も取り入れる |

未就学児(5〜6歳)

この時期は、まだ読み書きや抽象的な思考が難しい年齢ですが、視覚的に理解できるビジュアルプログラミングなら楽しく取り組めます。

- おすすめ教材:ScratchJr、ロボット型教材(カードを並べるタイプ)

- 特徴:絵やアイコンを見てブロックを組み合わせることで、順序や動きの仕組みを自然と学べる。

- 親の関わり:隣で一緒に楽しみながら学ぶのがベスト。

「できた!動いた!」という小さな成功体験を積むことが大切です。

遊びの延長で「思考の基礎」を育てる。

小学校低学年(1〜2年生)

この時期の子どもは、簡単なルールや操作を理解できる力が伸びてくるので、ゲーム感覚で学べる教材との相性が抜群です。

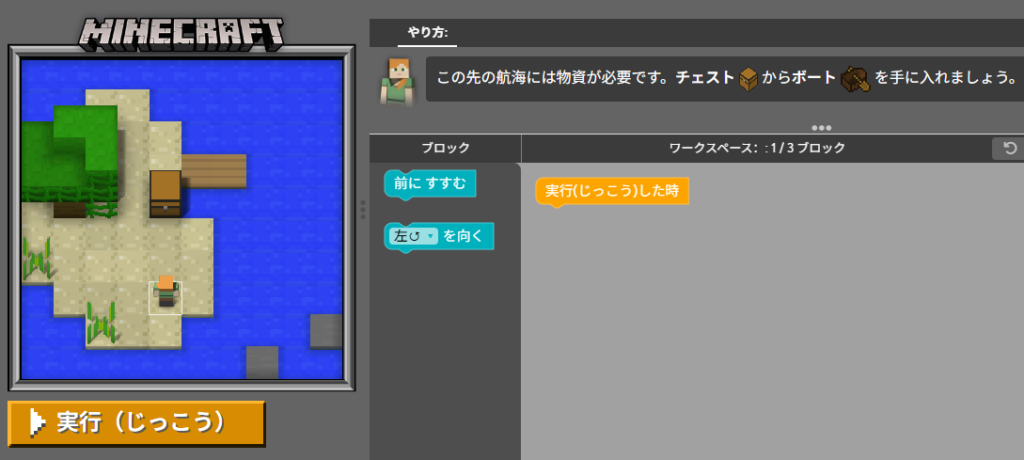

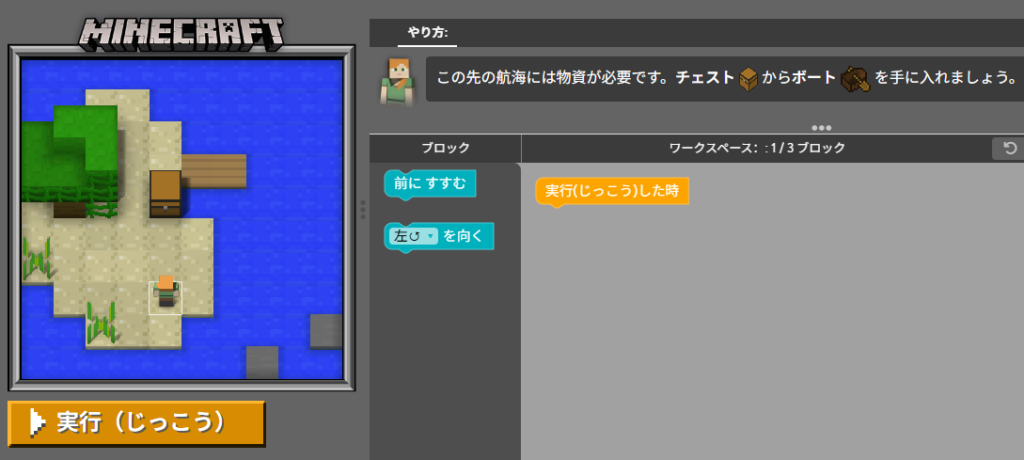

- おすすめ教材:デジタネ、QUREO(基礎)Scratch、マインクラフト(Code Builder)

- 特徴:キャラクターを動かす、ブロックを組み立てるなど、目で見て分かりやすい構造が◎

- 親の関わり:基本操作や進め方はフォローしつつ、成果はしっかり褒めてあげる

「楽しい=もっとやりたい!」が継続のカギになります。

遊びと学びをバランスよく取り入れる。

小学校中学年(3〜4年生)

中学年になると、「順番」「条件分岐」「繰り返し」などのプログラミング的思考がより深く理解できるようになります。

- おすすめ教材:QUREO(応用)、Scratch(中級)、ロボット制御教材

- 特徴:自分で考えたゲームやアニメーションを作るなど、創造性を活かした学びができる。

- 親の関わり:技術面よりも、「すごい!どう作ったの?」と認めてあげる声かけが効果的。

この時期は「自分だけの作品を作る喜び」が原動力になります。

ルール・構造の理解を深めて創作へ発展。

小学校高学年(5〜6年生)

高学年になると、タイピングや英語に対する抵抗感が減り、集中力も高まるため、より本格的な学びにチャレンジしやすくなります。

- おすすめ教材:Python、JavaScript、micro:bit、アプリ制作入門など

- 特徴:ゲームのスコア管理やアプリの画面遷移など、より実用的な課題にも取り組める。

- 親の関わり:学習の進度や成果を見守りつつ、「どんなことに活かせそうか」を一緒に話すと◎

将来の夢や仕事に結びつけていくには、最適なタイミングです。

自立的な学習と本格的なプログラミングへ。

どの年齢から始めても、子どもが「面白そう!」と感じられることが1番大切です。

年齢によって適した教材や学び方は異なりますが、親が関心を持ち一緒に楽しむ姿勢があれば、どの子でも無理なくスタートできます。

始めるタイミングではなく、続けられる環境を作ることこそが成功のカギです。

プログラミング学習のメリットとデメリット

プログラミングを習うと実際どんなメリット・デメリットがあるんだろう…

すべての子どもに良い習い事というわけではなく、気をつけるべき点もあります。

プログラミング学習は、将来役に立ちそうというイメージだけでなく、実際に小学生の時期に取り入れることで多くのメリットがあります。

保護者が知っておきたいプログラミング学習のメリットとデメリットを整理してみましょう。

| プログラミング学習のメリット | プログラミング学習のデメリット |

|---|---|

| 論理的思考力が育つ 問題解決力と粘り強さが育まれる 創造力と表現力が伸びる 将来の選択肢が広がる | 親のサポートが必要なケースが多い 「学習」と「遊び」の境目があいまいに 教材やスクールの質にバラつきがある |

プログラミング学習のメリット

論理的思考力が育つ

プログラミングでは、「目的を達成するための手順をどう組み立てるか?」という思考が欠かせません。

「ボタンを押したらキャラクターがジャンプする」といったシンプルな動きでも、その裏では条件分岐や順序の理解が必要です。

こうした経験を積むことで、物事を順序立てて考える力=論理的思考力が自然と身につきます。これは、将来の学習全般にも良い影響を与えてくれます。

問題解決力と粘り強さが育まれる

プログラムは、思った通りに動かないことの連続です。エラーが出たり、動作がバグったり…。

でもそのたびに、「どこが間違っているのか?」「どうすればうまくいくか?」と試行錯誤する力が養われます。

この経験は、自分で問題を見つけて考え、解決する力=問題解決能力を高めます。困難にくじけない粘り強さにもつながります。

創造力と表現力が伸びる

プログラミングを通して、ゲーム、アニメーション、ロボットなど、自分のアイデアを形に。

子どもたちは、「こうしたらもっと面白くなるかな?」「こう動いたらカッコいいかも」と、自分の世界を自由に表現できるようになるでしょう。

その結果、自分の考えを形にする創造力と、それを伝える表現力が豊かになります。完成した作品を家族に見せることで、さらに自信や自己肯定感も育ちます。

将来の選択肢が広がる

経済産業省の予測では、2030年には最大79万人のIT人材が不足すると言われています。

IT化が進む社会で、プログラミングの知識や経験は大きなアドバンテージ。早い段階から慣れておくことで、将来の進路や職業選択の幅も広がります。

プログラミング的思考が身につくため、今や専門職のためのスキルではなく、すべての子どもに必要な思考の土台です。

プログラミング学習のデメリット

親のサポートが必要なケースが多い

低学年や初心者の子どもは、教材の使い方やパソコン操作に戸惑うことがあります。放置してしまうと「わからない…もうやりたくない」となってしまうことも。

最初は親が隣について、「一緒にやってみよう」というスタンスで関わると、安心して取り組めます。

「学習」と「遊び」の境目があいまいに

最近はマインクラフトやゲーム制作など、楽しく学べる教材が増えています。その反面、遊び感覚が強くなりすぎて、学習としての効果が薄れてしまうケースに注意です。

親が適度に声をかけ、「今日はどこまで進んだ?」「どういう工夫をしたの?」など、学びとしての意識づけをしてあげることが大切。

教材やスクールの質にバラつきがある

プログラミング教材や教室は年々増えていますが、内容の質やサポート体制、子どもとの相性には大きな差があります。

「安いから」「評判がいいから」と安易に選ぶのではなく、実際に体験してみて、お子さんに合っているかどうかを確認することが失敗を防ぐポイントです。

プログラミング学習は、やり方を間違えなければとても有意義な学びです。

ただし、すべての子どもに合うわけではなく、年齢や性格に合った進め方と保護者のサポートがカギを握ります。

メリット・デメリットの両方を理解したうえで、親子に合った始め方を見つけていきましょう。

教室とオンライン、どちらがいい?学び方の選び方ガイド

プログラミングを習わせたいけど、教室に通わせるべき?それともオンラインがいいの?

お子さんの性格や家庭のライフスタイルに合わせて選ぶことが大切です。

教室とオンライン、それぞれのメリット・デメリットを整理し、どんな子に向いているかを分かりやすく比較していきます。

教室型(通塾型)プログラミングスクールの特徴

| 教室型のメリット | 教室型のデメリット |

|---|---|

| 講師の対面指導で安心感がある。 わからないことはすぐ質問できるため、理解が深まりやすいです。 学習のペースが安定しやすい。 決まった時間に通うことで、習慣として定着しやすくなります。 仲間と学ぶことでモチベーションが上がる。 同年代の子どもと一緒に取り組むことで、刺激や協調性も育まれます。 | 教室までの送迎が必要になる。 共働き家庭や兄弟が多い場合、時間的な負担は大きくなりやすいです。 月謝が高めの傾向(8,000〜15,000円/月)。 地域や教室の質によっては費用に差があります。 教室が近くにないケースも。 地方では選択肢が少なく、通える範囲にないことも。 |

オンライン型プログラミングスクールの特徴

| オンライン型のメリット | オンライン型のデメリット |

|---|---|

| 自宅で好きな時間に学べる自由度。 送迎不要で、スキマ時間を使って学べるのが大きな魅力です。 比較的リーズナブルな料金体系。 月額3,000〜5,000円前後で始められる教材が多く、始めやすさ◎。 教材の選択肢が豊富。 マインクラフト、ロボット、アニメ制作など、興味に合った教材を選べます。 | 子ども一人では進めにくいこともある。 特に低学年の場合、保護者のサポートが必要になることがあります。 モチベーション維持が難しいケースも。 自分で学習を進める力(自律性)がないと、三日坊主になりがちです。 リアルタイムで質問しにくい。 動画視聴型の場合、疑問がすぐに解決できないこともあります。 |

迷ったときはどうする?判断のポイント

以下の比較表を参考に、家庭の状況やお子さんのタイプに合う方を選んでみてください。

| 教室型 | オンライン型 | |

|---|---|---|

| サポート体制 | 対面で手厚い | 教材による |

| 時間の自由度 | 固定 | 自由 |

| コスト | 高め | 安い |

| 習慣化のしやすさ | しやすい | 自律性が必要 |

| 親の関与 | 少なめ | やや多め |

最近のプログラミング教室やオンライン教材は、無料体験やお試し受講が可能なものがほとんどです。

迷っている方は、まずは無料体験をしてお子さんが「楽しい!」と感じる方を選ぶのが失敗しないコツです。

どちらを選んでも大切なのは、子どもが興味を持ち、継続できること。親の価値観だけで決めず、ぜひお子さんと一緒に選ぶ過程も楽しんでみてくださいね。

保護者がサポートすべき3つのポイントとは?

親のサポートも必要?プログラミングの知識ないんだけど…

知識はなくても大丈夫です。一緒に楽しんで学ぶ姿勢があればOK。

プログラミング学習は、子どもが自分のペースで進めていく「自学型」の習い事です。そのため、うまく進まなかったり、モチベーションが下がったりすることも珍しくありません。

だからこそ、保護者のサポートがとても大切です。特に小学生のうちは、学習習慣を身につける段階。無理なく楽しく続けていくためには、親のちょっとした工夫と声かけが大きな支えになります。

プログラミングを学ぶお子さんのために、保護者が意識したい3つのサポートポイントをご紹介します。

興味を引き出す「きっかけづくり」

子どもがプログラミングに触れる最初のステップは、「やってみたい!」と思う気持ちです。その興味の種を育てるのが、親の役目とも言えます。

- プログラミングで作られたゲームやアプリに触れてみる。

- YouTubeなどで他の子どもたちの作品を一緒に見てみる。

- 「こういうの、自分でも作れるんだよ」と声をかけてみる。

学びというよりも、遊びの延長で自然に関心を持てる環境をつくってあげましょう。

継続できる環境づくり

プログラミングは、短期的な結果が見えにくい学びです。だからこそ、継続できる仕組みづくりが重要になります。

- 「毎週〇曜日の夕方はプログラミング」と決めて習慣化する。

- 疲れているときは無理にやらせず、気分が乗っているときに集中して取り組ませる。

- 進捗が遅くても焦らず見守る。

柔軟な対応が、結果的に長続きする学習へとつながります。低学年のお子さんはタイピングや操作面でつまずくことも多いので、最初のうちは横で見守ってあげるだけでも大きなサポートになります。

子どもの努力を認める

完成したゲームや作品を見せてくれたときには、ぜひしっかり褒めてモチベーションを向上させましょう。

- 「わあ、すごいね!これどうやって作ったの?」

- 「このキャラクターの動き、面白いね!」

作品に対して具体的な感想や質問をすることで、子どもは自分のやっていることを「ちゃんと理解してくれてるんだ!」と感じ、次の挑戦への意欲が湧きます。

モチベーションの源は誰かに認められること。保護者のリアクションは、子どもにとって何よりのご褒美です。

プログラミングは、親子で一緒に成長を実感できる学びです。特別なスキルや知識がなくても、子どもの興味を引き出し、見守り、励ますことが最高のサポートになります。

子どもが「自分の力でできた!」という経験を積み重ねていけるように、あたたかく支えてあげましょう。

保護者にも優しいおすすめプログラミング教材3選

プログラミングの教材がいろいろあってどれがいいかわからない…

教材が充実した反面、どれを選べば良いかわからなくなりますよね。

次の3つのポイントを抑えた教材を3つ厳選してご紹介します。

- 操作がわかりやすい。

- 楽しく学べる。

- 保護者にも扱いやすい。

すべて自宅で始められるものばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

デジタネ(旧D-SCHOOL)|マインクラフト好きにぴったり

マインクラフトの世界を使って楽しくプログラミングが学べる教材。動画による解説が丁寧で、パソコン操作に不慣れな子でも安心。

| 特徴 | 学べること |

|---|---|

| ゲーム感覚で学べる → クエストをクリアしながら自然にプログラミングが身につく ビジュアルプログラミング対応(MakeCode)で小学生でも簡単 動画授業+テキスト解説があり、パソコン初心者でも安心 | コードビルダー(MakeCode)を使って、建築や自動化ができる ゲーム内で課題を解決しながらプログラムを作成 PythonやJavaScriptにも対応し、ステップアップが可能 |

- 対象年齢:小学1年生〜

- 形式:オンライン教材

- 月額料金:3,316円(税込)〜

- 公式サイト:https://d-school.co

「ゲーム感覚で楽しく学ばせたい!」なら、デジタネが1番おすすめです!

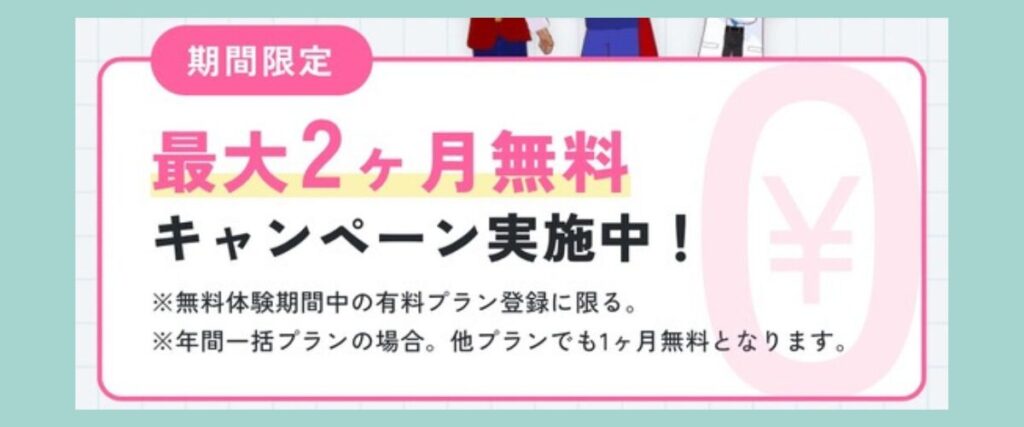

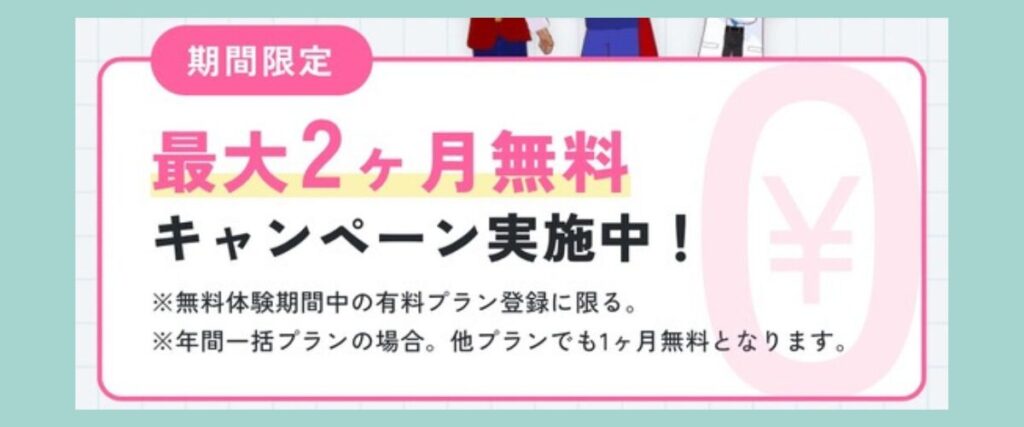

\ 【期間限定】2ヶ月無料キャンペーン中 /

14日間完全無料で体験できる!

無料体験期間中に「年間一括プラン」に登録することで、今なら2ヶ月分無料!

デジタネのクーポンコードはこちらの記事で紹介しています。

>>>【2025年12月最新】デジタネクーポンコード今はこれだけ!兄弟割引もあります

QUREO(キュレオ)プログラミング教室|本格的に学びたい方向け

有名進学塾「アタマプラス」とソフトバンクグループが共同開発。ゲーム作りを通じて、専門用語や構造的な考え方も自然と身につきます。

| 特徴 | 学べること |

|---|---|

| ソニーが開発した本格的なプログラミング教材 プログラミングスクールでも採用!「授業形式」で学べる ゲームを作りながら、プログラミングの基礎を学ぶ | ビジュアルプログラミングを使って、キャラクターを動かすゲームを作成 順次処理・条件分岐・繰り返し(ループ)など、基礎を体系的に学べる プログラミング検定の対策にも使える |

- 対象年齢:小学2年生〜

- 形式:教室/オンライン対応

- 月謝の目安:教室型9,900円〜(教室により異なる)、オンライン型1,250円~

- 公式サイト:https://qureo.jp

「しっかり基礎を学ばせたい!」なら、QUREOがおすすめ。

\ 楽しく本格的に学べる /

Code.org(コードオルグ)|無料で学べるマイクラプログラミング

| 特徴 | 学べること |

|---|---|

| 世界中の子ども向けプログラミング教材(無料) ブラウザで簡単にできる(アプリ不要) マイクラのキャラクターを動かしながら学べる | ビジュアルプログラミングを使ってキャラクターを動かす 順次処理・ループ・条件分岐の基礎を学ぶ 短時間で楽しくプログラミング体験ができる |

料金:無料

➡ 【公式サイト】https://code.org/minecraft

「まずは無料で試したい!」なら、Code.orgがおすすめ。です。

小学生のプログラミング学習どれを選べばいい?迷ったときのポイント

| 項目 | デジタネ | QUREO(キュレオ) | Code.org |

|---|---|---|---|

| 対象年齢 | 小学1年生〜 | 小学2年生〜 | |

| 形式 | オンライン教材(動画+ワーク) | 教室またはオンライン | Web教材(無料) |

| 学習内容 | マインクラフトで学ぶビジュアルプログラミング | ゲーム制作を通じた段階的カリキュラム | |

| 難易度 | 初心者向け〜中級(動画で学べる) | 初級〜中級(AIが進度を自動調整) | |

| 入会金 | なし | 教室による | なし |

| 月額費用 | 月額3,980円〜4,980円 | 教室:月額9,900円〜 オンライン:月額1,250円~ | 無料 |

| 特徴 | マイクラ好きに最適。遊び感覚で自然と学べる | 進捗管理やAI評価機能付き。学習塾系と相性◎ | 無料で使える定番ツール。 |

| 保護者の関与度 | 最初は一緒に操作・動画視聴のフォロー | 教室型なら少なめ/オンラインはフォロー必要 | |

| 向いているタイプ | ゲームが好きな子・楽しく学びたい子 | 教育的なカリキュラムでしっかり学ばせたい家庭 | 創作が好きな子・自由に作りたいタイプ |

| 公式サイト | https://d-school.co | https://qureo.jp | https://code.org/minecraft |

どの教材も、無料体験やお試しプランがあるので、まずは親子で一緒に試してみるのがおすすめです。

「学ぶって楽しい!」という気持ちを大切に、子どもに合った教材選びをサポートしてあげてくださいね。

小学生の習い事にプログラミングは必要?注目される背景とは

プログラミングってなんでこんなに注目されてるの?

今や習い事ランキングにも入ってきていますね。

株式会社ベネッセコーポレーションのプレスリリースによると、小学生が新たにしてみたい習い事の1位はプログラミングです。

英語や水泳、ピアノなどの定番に加え、「プログラミングをやらせてみようかな」と考える保護者も確実に増えています。

プログラミングが注目されている背景には、社会の変化・教育の変化・そして子どもたちの興味の変化という、3つの大きな理由があります。

プログラミングが小学生の学校教育に組み込まれた

2020年度から、小学校においてプログラミング教育が必修化されました。といっても、「コードを書いてゲームを作る」といった難しい内容ではなく、「プログラミング的思考」を身につけることが目的とされています。

プログラミング的思考とは、簡単に言えば「筋道を立てて物事を考える力」のことです。

【プログラミング的思考】

自分が意図する一連の活動を実現するために、どのような動きの組合せが必要であり、一つ一つの動きに対応した記号を、どのように組み合わせたらいいのか、記号の組合せをどのように改善していけば、より意図した活動に近づくのか、といったことを論理的に考えていく力。

引用:文部科学省

ただし、学校での授業は年間数回、しかも教科として独立しているわけではありません。「もっとしっかりと基礎から学ばせたい」という保護者のニーズが高まり、習い事としての需要が拡大しています。

将来に直結する武器になるスキルが身に付く習い事

スマートフォン、家電、クレジット決済、AIチャットまで、私たちが生活の中で触れているあらゆるものがプログラムによって動いています。

今後ますますIT社会が加速していく中で、プログラミングのスキルや考え方は、すべての子どもに必要な素養になりつつあります。

早いうちからプログラミングに親しんでおくことは、子どもの将来の選択肢や可能性を大きく広げる準備になるのです。

小学生でも楽しく学びやすい環境が整ってきた

ひと昔前のプログラミングといえば、英語のコードをひたすら打ち込む…というイメージでした。

しかし今では、マインクラフトやScratch(スクラッチ)といったゲーム感覚で学べる教材が非常に充実しています。

- キャラクターを動かしてゲームを作る

- ロボットを動かす

- 自分だけのストーリーをアニメーションにする

これらを通じて、「楽しい!」と感じながら、知らず知らずのうちに論理的な考え方を学ぶことができます。

遊びと学びが自然につながっていることこそ、子どもにとって最強の学習環境と言えるでしょう。

かつての英会話やそろばんと同じように、プログラミングは将来に向けた土台を育てる新しいスタンダードの習い事になりつつあります。

「考える力」「創造する力」「問題を解決する力」を楽しく育める習い事として、これほどまでにポテンシャルの高い選択肢はなかなかありません。

まとめ|子どもに合った学び方を見つけることが重要

うちの子にも合う始め方が見つけられそうです!

まずは無料体験からスタートしてみてくださいね!

プログラミングは、これからの時代を生きる子どもたちにとって未来につながる習い事です。「何歳から始めたらいいの?」「どの教材を選べばいいの?」と悩むのも当然のこと。

わが家でも、まったくの未経験から娘と一緒に学び始めましたが、楽しさと難しさを親子で実感しました。

重要なのは子どもの年齢や性格に合わせて、無理なく楽しめる形で学習を始めることです。教材の選び方次第で、子どもは楽しく・自然に学び始めることができます。

中でもデジタネやQUREOは初心者でも導入しやすく、実際に多くの親子から支持を集めています。まずは無料体験からお試しください。

デジタネについてはこちらの記事で詳しく解説してます。

>>>【2025年保存版】デジタネ完全ガイド|口コミ・料金・無料体験・特徴・比較を徹底解説