初心者ママ

初心者ママうちの子、今日もスマホでマイクラに夢中… 目は大丈夫かな?

わかります、その心配。大切なお子さんの目のこと気になりますよね。

文部科学省の最新調査(令和5年度)によると、裸眼視力1.0未満の小学生の割合が約38%と過去最高を更新しており、子どもの視力問題はますます深刻になっています。

私たちにとって一番身近なスマホ。手軽さゆえに、ついつい長時間ゲーム…なんてことも。その小さな画面での遊びが、いつの間にか子どもの目に大きな負担をかけている可能性があるんです。

二児の父親目線でわかりやすく解説していきます。

大切なお子さんの「視力」を守りながら、マイクラが持つ「学びの可能性」も応援したい。

そんなママ・パパの想いに寄り添い、一緒に考えていけたら嬉しいです。

マイクラを活用した、おすすめオンラインプログラミングスクールはこちらの記事で紹介しています。

>>>小学生がマイクラで学ぶ「オンライン」プログラミングスクールおすすめ5選

スマホでマイクラ(ゲーム)が目に悪い「3つの理由」

スマホでのマイクラ、そんなに目に悪いのかな…。

手軽で便利なスマホですが、「成長期の子どもの目」にとっては、注意が必要です!

マイクラのように細かい操作で集中するゲームをスマホでプレイすることが、目に悪い3つの理由を解説していきます。

無意識の超・近距離のぞき込みが「スマホ近視」を招く!

スマホの画面って、だいたい6〜7インチくらいですよね。子どもが大好きなゲーム、特にマイクラのように細かい建築や操作に集中すると、無意識のうちに顔をグイ〜ッと画面に近づけてのぞき込んでしまいがち。

この「近すぎる距離」での凝視は、目のピントを合わせる筋肉(毛様体筋)をずーっと緊張させ続けることになります。

例えるなら、ずーっと力こぶを作っているような状態。これが目の疲れ(眼精疲労)や、一時的に近視のような見え方になる「スマホ近視」を引き起こす原因です。

スマホのような小さな画面を至近距離で長時間見続ける生活が、強い眼精疲労や近視の進行を招きます。

将来的に回復が難しいレベルの視力障害や、他の目の病気(若年性白内障など)につながる危険性が高まる、と多くの専門家が警告しているんです。侮れないリスクですよね。

(出典:Aro Journal、書籍「スマホ失明」など)

毛様体筋(もうようたいきん):目の中のレンズ(水晶体)の厚みを変えてピントを合わせる筋肉のこと。近くを見るときは縮んで、遠くを見るときは緩みます。ずーっと近くを見ていると、この筋肉が疲れて固まりやすくなるんです。

スクリーンタイム「1時間増」で近視リスク「21%」アップ!?

世界的に信頼性の高い医学雑誌「JAMA Network Open」に2025年3月に掲載された研究レビュー(複数の研究結果を分析したもの)では、以下の結果がでています。

スマホやタブレットなどを見るスクリーンタイムが1時間増えるごとに、近視になる確率が21%も上がる!

今日学校休みだから、マイクラしよ~!…2時間経過。

これって、結構よくある光景かもしれません。でも、その積み重ねが、確実に近視のリスクを高めている可能性があるんです。

集中しすぎて「まばたき激減」→ ドライアイの原因に

スマホ版のマイクラは、アイテムを選んだり、ブロックを置いたり、画面の細かい部分をじーっと見つめる時間が長くなりがち。すると、人間って自然とまばたきの回数が普段の半分以下に減ってしまうんです。

まばたきが減ると、涙が目の表面を潤す回数も減って蒸発しやすくなります。その結果、目が乾く、ゴロゴロする、かすむといったドライアイの症状が出やすくなるんですね。

子どもの目のレンズ(水晶体)は、大人よりもずっと透明度が高いんです。そのため、ブルーライトのような強い光も、ダイレクトに目の奥(網膜)まで届きやすいと言われています。大人が「ちょっと眩しいな」と感じる光でも、子どもの目にはダメージになっている可能性もあることを覚えておきたいですね。

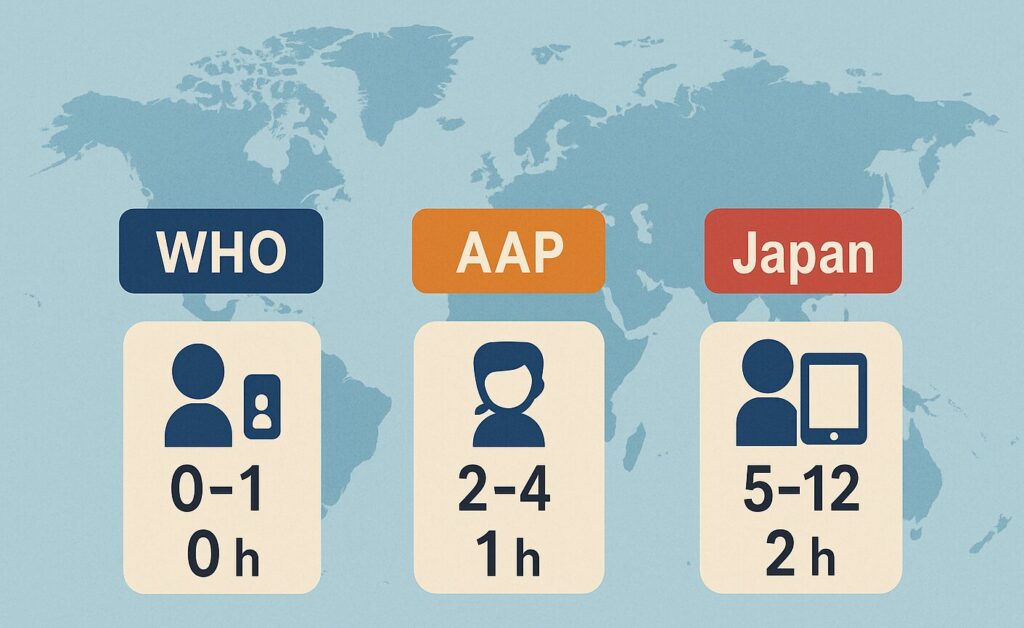

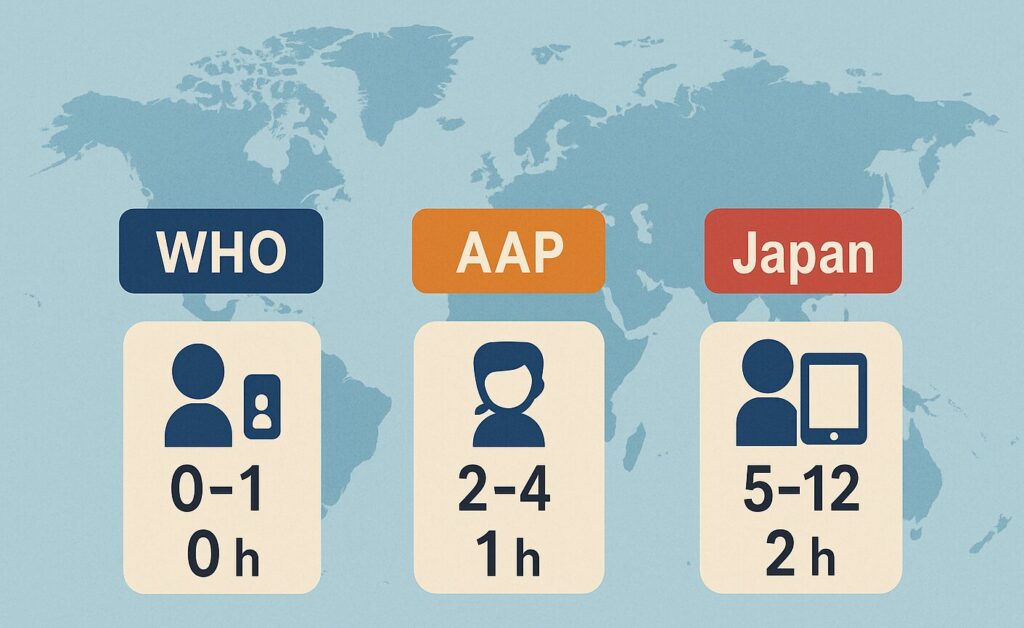

世界の専門家はどう言ってる?「子どものスクリーンタイム」適正時間の目安

じゃあ、一体どれくらいの時間なら大丈夫なの?

気になりますよね。世界の保健機関や小児科医会のガイドラインを見てみましょう!

- 未就学児(~4歳):「1日1時間以内」が国際的な共通認識。短いほど良いとされています。(WHO, AAP)

- 小学生以上(5歳~):時間数そのものより「生活バランス」が重要視されています。つまり、十分な睡眠、学業、外遊び・運動の時間を確保した上で、残りの時間をスクリーンタイムに充てる、という考え方です。(AAP)

- 日本の小児科医会: 学校生活や他の活動も考慮し、「総スクリーンタイム(ゲーム、動画、学習なども含め)として1日2時間以内」を目安として推奨しています。

【年齢別 国際ガイドライン比較(目安)】

| 年齢 | WHO(世界保健機関 2019) | AAP(米国小児科学会 2016改訂) | 日本小児科医会(子どもメディア委員会) |

|---|---|---|---|

| 0–1歳 | 0分 (ビデオ通話も推奨せず) | 0分 (ビデオチャットのみ例外的にOK) | ― |

| 2–4歳 | 1日60分以内。短ければ短いほど良い。 | 1日60分以内。保護者と一緒に見て内容を選ぶこと。 | 目安2時間以内(生活時間全体の中で) |

| 5–12歳 | 具体値なし*/運動と睡眠を優先 | 家庭でルールを決め一貫管理。学校・睡眠・運動を妨げない範囲で調整。 | 同上:総接触2時間以内を推奨 |

| 公式サイト | World Health Organization (WHO) | HealthyChildren.org | JPA Web |

* WHOは5歳以上は「座りっぱなしの時間を減らす」ことを推奨するのみで、具体的な数値目標は設けていません。

ポイントは、「ゼロにする」のではなく「バランスを取る」こと。

アメリカ小児科学会は、各家庭でメディア利用の計画(ファミリー メディア プラン)を立てることを推奨しています。

タブレット・PCが「目と学習」に優しい3つの理由

スマホがダメなら何にしよう…。

おすすめは、タブレットやパソコンです!

スマホのリスクが分かったところで、じゃあ何で見るのがいいの?という話ですよね。タブレットやパソコンがおすすめの理由を具体的に見ていきましょう。

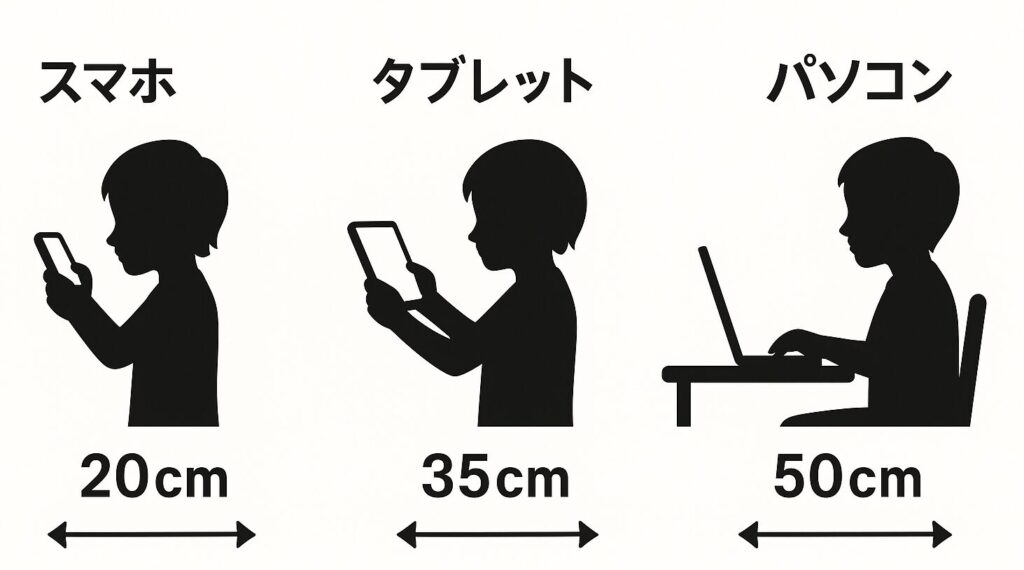

自然と「ちょうどいい距離」で見られるから、目が圧倒的にラク!

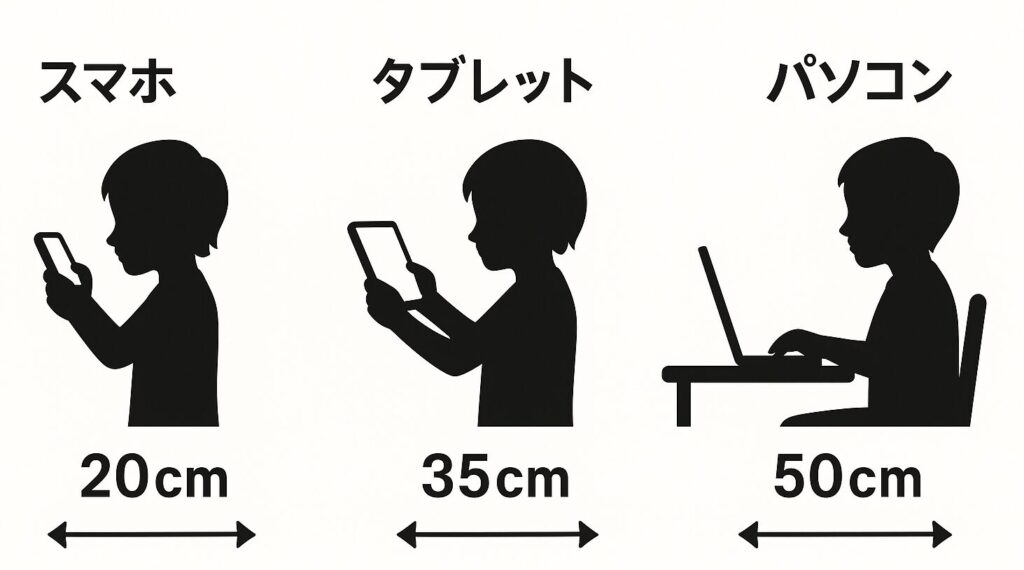

下の表を見てください。デバイスによって、自然と目からの距離が変わってくるんです。

| デバイス | 画面サイズ(目安) | 推奨される視距離 | ピント調節の頑張り度 |

|---|---|---|---|

| スマホ | 5~7インチ | 15~25 cm | ★★★(すごく頑張る) |

| タブレット | 10~13インチ | 30~40 cm | ★★ (まあまあ頑張る) |

| ノートPC | 13~15インチ | 50~70 cm | ★ (少し頑張る) |

*ピント調節の頑張り度:毛様体筋(ピント調節筋)がどれくらい緊張するかのイメージです。距離が短いほど負担大!

タブレットやノートPCは画面が大きいので、無理をしなくても自然と30cm以上の距離を保って見やすいですよね。

これだけで、毛様体筋への負担はグッと軽くなります。アメリカの眼科専門家団体(AOA)も推奨する距離なんです。(出典:20/20 Magazine)

マイクラにおすすめのタブレットはこちらの記事を詳しくご紹介。

>>>【2025年】子供向けマイクラ快適タブレットおすすめ10選|iPad・Androidも

マイクラでプログラミング学習におすすめなパソコンをこちらの記事でご紹介。

>>>【小学生】マイクラのプログラミング学習におすすめのノートパソコン5選!

「良い姿勢」を保ちやすい!肩こり減少・集中力アップ

タブレットスタンドを使ったり、ノートPCでも外付けキーボードを使ったりすると、自然と背筋が伸びて、良い姿勢を保ちやすくなります。

画面の高さを「目線から少し下(約10度)」くらいに調整するだけで、首が前に傾く角度が約50%も改善するという研究データもあるんです。(筑波大学の人間工学実験より)

猫背で画面をのぞき込む姿勢は、首や肩のコリ、時には頭痛の原因にも…。これを防ぐだけでも全然違いますよね。

肩こりや頭痛が減れば、もっとマイクラの創造的な世界を楽しめるはず!

さらに、良い姿勢は脳(特に集中力を司る前頭前野)への血流を良くするという脳波研究報告もあり、学習効率アップにも繋がるんです。

「遊び」と「学習」が切り替えやすい

パソコン版のマイクラ(Java版/統合版)は、「MOD」と呼ばれる拡張機能や、プログラミング学習用のアドオンがとっても豊富なんです。

遊びの延長で自然とプログラミングの考え方に触れたり、教育版コンテンツを活用したりと、「学び」へのステップアップがしやすいのが大きな魅力。

タブレットでも、キーボードをつなげば、簡単なコマンド入力やチャットがしやすくなり、「作る」「学ぶ」といった側面をよりスムーズに体験できますよ。

親子で楽しくチャレンジ!今日からできる「デジタル目育て」5つのコツ

ルールを守らせるのって難しいんですよね…。なんかいい方法ないのかな?

デバイスを見直すことも大切ですが、結局は毎日の「使い方」が一番大事なんですよね。

ガミガミ叱るのではなく、親子で「協力して」目を守るための、ちょっとしたコツをご紹介します。

- 「20-20-20ルール」は、楽しい休憩タイムに!

- 太陽の光は「天然の目薬」外遊びに誘い出そう

- 画面の明るさは「一緒に」チェック

- 寝る前は「デジタル・デトックス」で質の良い睡眠を

- 「目の定期健診」を家族の健康イベントにしよう

「20-20-20ルール」は、楽しい休憩タイムに!

「20分経ったら、20フィート先(6mくらい先)を20秒見ようね」のルール。

これを習慣にするために次のような方法をすると、子どもも前向きに取り組みやすくなりますよ。

- 可愛いキッチンタイマーを使って時間をカウントする

- 「窓の外の●●を探そう!」とミニゲーム感覚

- 休憩したら、好きなおやつにしようか!など

(出典:アメリカ眼科学会)

太陽の光は「天然の目薬」外遊びに誘い出そう

「ゲームばっかりしてないで外で遊びなさい!」ではなく、「ねぇ、公園に新しい遊具できたらしいよ、行ってみない?」とか「自転車でちょっと探検に行かない?」みたいに、親子で楽しめる外遊びを提案してみてはどうでしょう?

難しい日もありますが、意識するだけでも違いますよ。

太陽光(特にバイオレットライト)を浴びることが、近視の進行を抑える効果があるというのは、多くの研究で示されています。(出典:PentaVision)

画面の明るさは「一緒に」チェック

「ちょっと画面、明るすぎないかな?部屋の電気と比べてどう?」とお子さんと一緒に確認することを習慣にしてみましょう。

「ママ・パパのスマホもちょうどいい明るさか見てくれる?」とお願いしてみるのも効果的かも。

輝度の自動調整機能があれば、ぜひONにしておきましょう!

寝る前は「デジタル・デトックス」で質の良い睡眠を

ブルーライトが睡眠の質を下げることは、子どもたちもTVなどで聞いて知っているかもしれませんね。

「ぐっすり眠って、明日の元気とマイクラパワーをチャージするために、寝る2時間前からはスマホお休みタイムにしようか」と、理由を添えて、デジタル・デトックスも心がけましょう。

寝る前に一緒に本を読んだり、しりとりをするのも家族の素敵な時間です。

- 眠るまでの時間が約10分延びる:就寝前2時間のスマホ使用で入眠までの時間が延びた(成人・RCT)。

- メラトニン分泌が約23%減少:暖色フィルター未使用条件と比較(RCT)。

- 翌朝の主観的眠気スコア+11%悪化:ブルーライト曝露群で顕著(Chang et al., 2015)。

ブルーライトは「睡眠の質低下」には確かな悪影響がある。

「目の定期健診」を家族の健康イベントにしよう

学校の視力検査だけでなく、年に一度は眼科でしっかりチェックしてもらうのが理想。

「年に一回の、家族みんなの目の健康診断デー!」のように、少しイベント感を出すと、子どもも「病院」と構えずに受け入れやすいかもしれません。

早期発見・早期対処が、将来の目の健康を守る鍵です。

パパ・ママ自身も、お手本を見せられていますか? 子どもって、驚くほど親の姿を見ていますよね。私たち大人自身も、食事中にスマホをいじったり、寝る直前までベッドで動画を見ていたりしないか…?子どもにルールをお願いするなら、まずは自分たちのスマホとの付き合い方を見直す、良い機会かもしれませんね。

スマホ利用でも今すぐできる10の工夫【チェックリスト】

タブレットやパソコンが良いのはわかったけど、すぐに用意するのは難しいなぁ…

そうですよね、ご家庭の事情は様々です。そんな時でも、諦めないで!

今使っているスマホの使い方を少し工夫するだけで、目への負担を減らすことは可能です。追加のアプリや高価なアクセサリーは不要なものばかり。ぜひ試してみてください!

| 工夫 | 効果・ポイント | やり方(例) |

|---|---|---|

| ①ナイトモード(暖色系)を常時ON | ブルーライトを大幅カット。日中も弱めに設定すると画面のギラつきが和らぎます。 | ・iOS ▶︎設定>画面表示と明るさ>Night Shift ・Android ▶︎設定>ディスプレイ>ブルーライト軽減フィルター |

| ②輝度50%以下+自動調整ON | 明るすぎはNG!部屋の照明より少し暗い程度が目に優しい。電池持ちも改善。 | 上記メニュー内で「明るさの自動調節」をON。手動ならスライダーで半分以下を目安に。 |

| ③文字サイズを少し大きく(120-150%目安) | 小さな文字を追う負担減。まばたき回数も増えやすく、ドライアイ予防にも。 | 設定>アクセシビリティ>画面表示とテキストサイズ など |

| ④20-20-20ルールを音声タイマーで習慣化 | 音やメッセージで中断しやすい。「休憩タイムだよ!」など楽しい通知名にすると効果アップ。 | Siri/Google Assistantに「20分後に遠くを見て、とリマインドして」と頼む。キッチンタイマーも◎。 |

| ⑤OSの「画面との距離」警告をON(対応機種) | 顔を近づけすぎると(約30cm未満)アラート表示。無意識の近距離視のクセを直す手助けに。 | ・iOS(17以降)▶︎設定>スクリーンタイム>画面との距離 ・Android(一部)▶︎Digital Wellbeing内 |

| ⑥卓上スタンドを活用(100均でもOK!) | うつむき姿勢を防ぎ、自然と画面との距離が保てます。 | 角度調整できるものがベター。目線が少し下になる高さに。 |

| ⑦スマホ横向き+外付けキーボード(あれば) | 画面と手元が離れるので姿勢が良くなる!チャットやコマンド入力も楽に。 | Bluetoothキーボードをペアリング。 |

| ⑧アプリ毎の利用時間制限を設定(例: 60分) | 上限に達すると画面がグレーになったり通知されたり。「終わり」を意識しやすくなります。 | ・iOS▶︎設定>スクリーンタイム>App使用時間の制限 ・Android▶︎Digital Wellbeing>アプリタイマー |

| ⑨部屋を明るくして使う(300ルクス以上推奨) | 暗い部屋+明るい画面は最悪の組み合わせ!明るい環境+適度な画面輝度がベスト。 | 昼間は窓際、夜は部屋の照明をしっかりつける。明るさ測定アプリでチェックも可能。 |

| ⑩休憩タイムはミニゲームで楽しく! | ただボーッとするより、脳がリフレッシュして、再開後の集中力維持にもつながるかも。 | 「20秒で部屋にある赤い物を3つ探そう!」など、親子でできる簡単なミッションを。 |

スマホのOSは毎年進化していて、目に優しい機能も追加されています。OSのアップデートはこまめに行いましょう。

まずは①ナイトモード、②明るさ調整、④タイマー休憩の「三種の神器」から試してみるのがおすすめ!

後悔しない!「目に優しいデバイス」選び6つのチェックポイント

いよいよタブレットやパソコンを…と考え始めたけど、どうゆうのを選べばいいんだろう。

ぜひこの7つのポイントをチェックしてみてください!

「視力保護」「姿勢サポート」「学習効率」の3つの視点から、後悔しないデバイス選びをサポートします!

- 【最重要】画面サイズは「10インチ以上」が絶対おすすめ!

- 画面の質:「高解像度」+「反射防止(アンチグレア)」だと◎

- ブルーライトカット機能:搭載されているか?

- 明るさ調整:「自動調整」は便利!下限もチェック

- 使いすぎ防止:「スクリーンタイム機能」が使えるOSか?

- 文字の見やすさ:「アクセシビリティ機能」は充実してる?

マイクラにおすすめのタブレットはこちらの記事を詳しく紹介しています。

>>>【2025年】子供向けマイクラ快適タブレットおすすめ10選|iPad・Androidも

【最重要】画面サイズは「10インチ以上」が絶対おすすめ!

画面が大きいと自然と目との距離が取れるので、眼精疲労リスクが格段に下がります。

タブレットなら10〜13インチ、ノートPCなら13インチ以上を目安にしましょう。文字や操作ボタンも大きくなるので、目を凝らす必要が減ります。

画面の質:「高解像度」+「反射防止(アンチグレア)」だと◎

解像度が高い(フルHD/1920×1080以上が目安)と、文字や映像の輪郭が滑らかに見えて目が疲れにくいです。

光沢画面の場合は、アンチグレアフィルムを貼るのも有効な対策。

ブルーライトカット機能:搭載されているか?

ソフトウェアで色味を調整するタイプ(Night Shift, ナイトモードなど)と、ディスプレイ自体がカットするハードウェアタイプがあります。

特に夜間に使うことが多いなら、ブルーライトカット機能は必須と考えましょう。

※ブルーライトカット眼鏡の効果については、科学的な議論がある点も留意。画面側の設定が基本です。(コクランレビューより)

明るさ調整:「自動調整」は便利!下限もチェック

周囲の明るさに合わせて自動で輝度を調整してくれる機能は、地味ですがとても役立ちます。

一番暗くした時にちゃんと暗くなるかも意外と重要。暗い部屋で使う時の目の負担が変わってきます。

使いすぎ防止:「スクリーンタイム機能」が使えるOSか?

今のOS(iOS, Android, ChromeOS, Windows)なら、ほとんど搭載されていますが、保護者が使用時間やアプリを制限・管理できる機能があるか確認しましょう。

自動で休憩を促したり、就寝時間になったらロックしたりする設定は、ルール作りの強い味方になります。

文字の見やすさ:「アクセシビリティ機能」は充実してる?

文字サイズや表示(GUI)の拡大が簡単にできるかは重要です。マイクラのチャットやコマンドなど、細かい文字を見る場面は意外と多いもの。

読みやすいサイズに調整できるだけで、目の負担は大きく変わります。拡大鏡(ズーム)機能なども確認しておくと良いでしょう。

これらの点を考慮して、お子さんの使い方やご予算に合った一台を選んでみてくださいね。

まとめ|マイクラの楽しさと目の健康、どっちも大切!親子で賢いデジタルライフを

これからマイクラはタブレットかパソコンでさせるようにします!

完璧を目指さなくて大丈夫。今日ご紹介したヒントの中から、できそうなことを試してみましょう!

マイクラが持つ「無限の創造性、ワクワクする冒険、友達との協力」本当に素晴らしいゲームですよね。そして、お子さんの一生モノの「視力」。どちらも、かけがえのない宝物です。

スマホでの長時間プレイには、やはり視力低下のリスクが伴います。でも、少しデバイス選びを工夫したり、ご家庭で「デジタル目育て」のルールを意識したりするだけで、そのリスクを大きく減らします。

この記事が、皆さんの健康的で楽しいデジタルライフの、少しでも参考になると嬉しい限りです。

【大切なお願い】

この記事は、保護者の方向けの一般的な情報提供を目的としています。医学的な診断や治療に代わるものではありません。お子さんの目のことで心配な症状(目を細める、見えにくそうにする、充血が続くなど)がある場合は、自己判断せず、必ず早めに眼科専門医にご相談くださいね。

マイクラ学習ができるおすすめオンラインスクールはこちらの記事で紹介しています。

>>>小学生がマイクラで学ぶ「オンライン」プログラミングスクールおすすめ5選