初心者ママ

初心者ママ小学校でもプログラミングが必修化…、マイクラのプログラミング教室って意味あるのかな?

マイクラのプログラミング教室は意味があります!

プログラミング教育は小学校でも必修化され、プログラミング教室も増えました。

そんななか、「マイクラのプログラミング教室は意味ない」といった情報もあります。

本記事は二児のパパ目線で、プログラミングスクールはなぜ意味があるのか?意味がないと言われる理由はなぜなのか?詳しく解説します。

お子さんにマイクラのプログラミング教室が必要な理由がわかり、今日から安心して始められる第一歩が見えてきます。

マイクラのプログラム教室を始めるなら「デジタネ」がおすすめ!

こちらの記事でデジタネについて詳しく解説しているので、ご覧ください。

>>>【2025年保存版】デジタネ完全ガイド|口コミ・料金・無料体験・特徴・比較を徹底解説

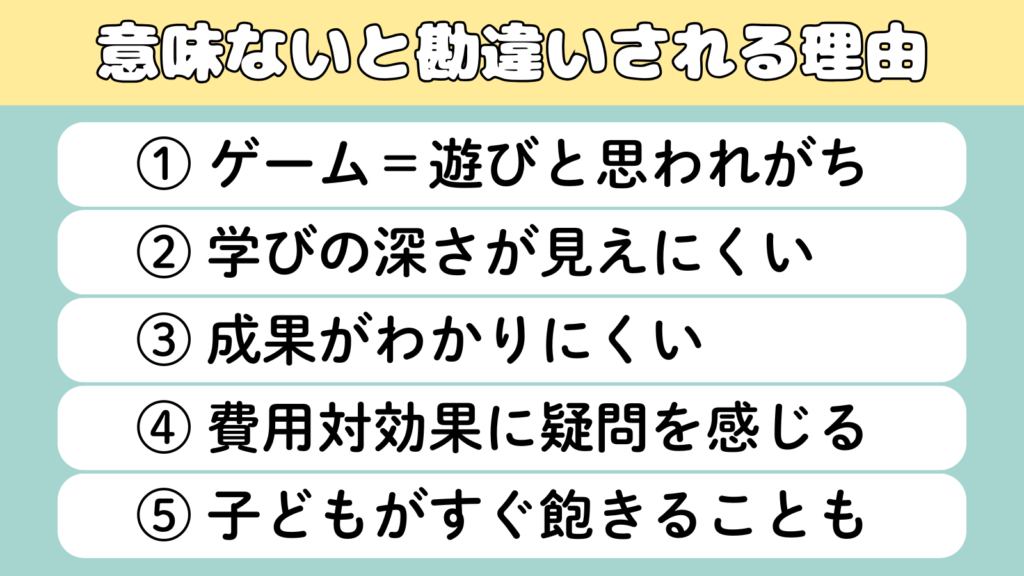

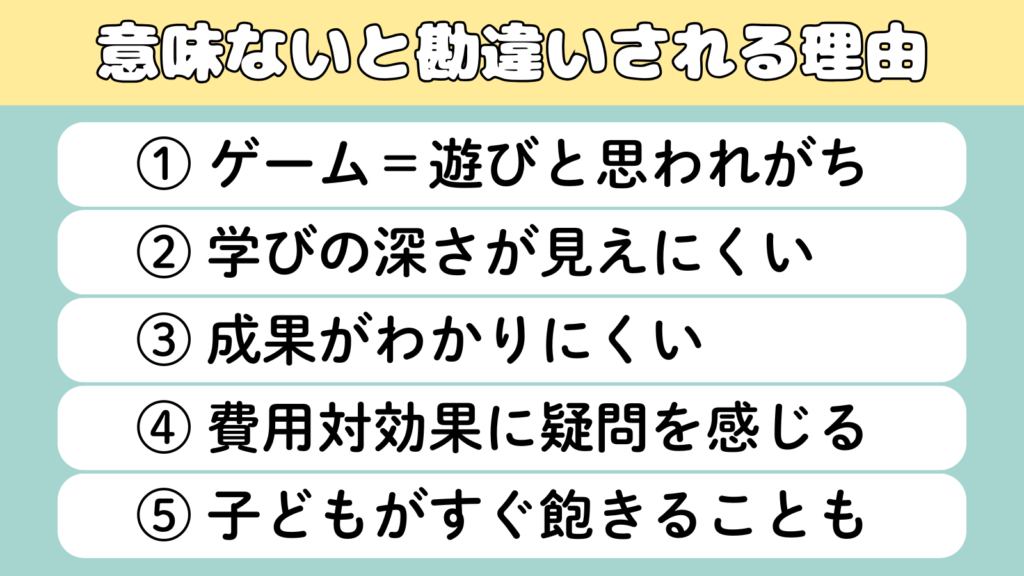

「マイクラのプログラミング教室は意味ない」と言われる5つの理由

ゲーム=遊びと思われがち

マインクラフトは世界的に大人気のゲームであり、多くの子どもたちが日常的に楽しんでいます。

そのため、親世代からは「ゲーム=遊び」というイメージが根強く、学習としての価値が見えにくいのが実情です。

この誤解によって、「ちゃんと勉強になるのか不安」「意味がないのでは?」と感じる方が少なくないのです。

学びの深さが見えにくい

マイクラのプログラミング教室では、ビジュアル型(ブロック型)のプログラミングを導入していることが多く、いわゆる「コードを書く」本格的なプログラミングとは見た目が異なります。

そのため、「こんな簡単な操作で本当にプログラミングを学べているの?」と不安に感じる保護者もいます。

子どもがゲームに熱中しているように見えると、どこまでが遊びでどこからが学習なのか、境界がわかりにくくなってしまうのも理由の一つです。

成果が分かりにくい

プログラミングの学びは、テストの点数や検定のように明確な「数字」で成果が出るものではありません。

そのため、保護者からすると「この教室に通って、うちの子は何ができるようになったのか?」が見えにくいのが難点です。

- 学校の成績が上がるわけではない

- 目に見える作品が残らないこともある

- 子どもが内容を説明できない(そもそも親に伝えようとしない)

こうした「成果が実感しづらい」状況が続くと、「結局なにか身についたの?意味あったの?」という疑問につながってしまうのです。

費用対効果に疑問を感じる

マイクラのプログラミング教室は、オンラインでも1万円以上、対面型の教室では2万円以上することも珍しくありません。

そのため、「この金額を払うだけの価値があるのか?」と感じる保護者がいても不思議ではありません。

- 学びの進捗や成果が見えにくい

- 他の習い事(英語・スポーツ)と比較して成果が出にくい

- 子どもが「行きたくない」と言い出す

教室側もIT機材や教材、講師の質を保つために一定のコストがかかるため、料金が高くなりがちです。

このギャップが「コスパ悪い=意味ない」という印象につながってしまうのです。

子どもがすぐ飽きることも

マイクラが好きだからといって、プログラミングも好きになるとは限りません。

最初は「ゲームで勉強できるなんて最高!」とワクワクしていても、以下のようなパターンでやる気をなくすこともあります。

- 思ったより難しい

- 作業が地味に感じる

- ゲーム内で制限があってつまらない

保護者としては高い月謝を払っているだけに、「こんなに早くやる気をなくすなんて…意味なかったかも」とがっかりしてしまうこともあるでしょう。

しかし、どんな習い事にも子どもが飽きてしまうリスクはつきものです。

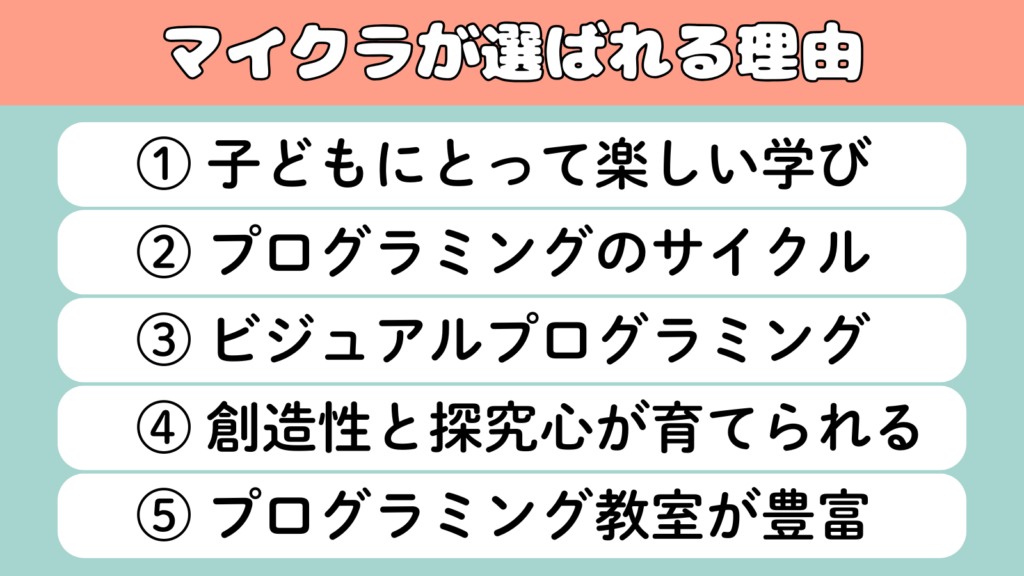

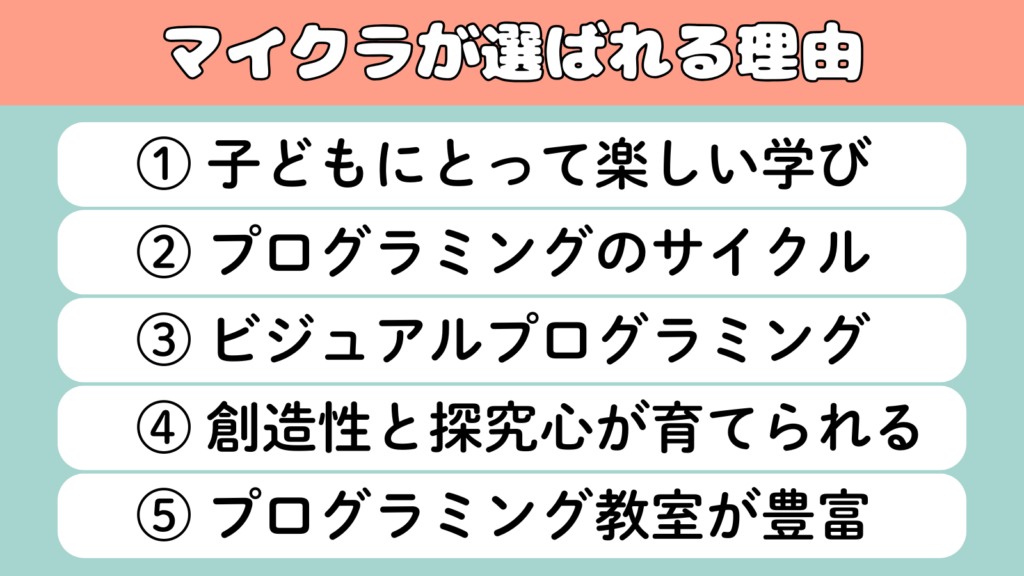

マイクラで学ぶプログラミング教室が選ばれる理由5選

市販のドリルやScratchなどの無料教材もありますが、続かない、親が教えられない、面白くない…と挫折してしまう家庭も多いです。

そんな中、子どもが遊びとして夢中になっているマイクラの世界で、プログラミングが学べる教室が選ばれています。

マイクラとその他のプログラミング教室を比較

| 比較項目 | マイクラのプログラミング教室 (例:デジタネ) | 他のプログラミング教材 (例:Scratch) |

|---|---|---|

| 親のサポート のしやすさ | ★★★★★ 親もマイクラを楽しめる | ★★☆☆☆ Scratchは親が理解しづらいことも |

| 子どもの 食いつき | ★★★★★ 「ゲームで学べる!」でテンション爆上がり | ★★☆☆☆ 最初は楽しいけど、飽きやすいケースも |

| 継続しやすさ | ★★★★☆ ワールドづくり・建築・MODなど応用無限大 | ★★☆☆☆ 課題を終えると、モチベーションが落ちやすい |

| 学べる 内容の幅 | ★★★★☆ プログラミング+空間認識+創造力 | ★★★☆☆ プログラミング中心(Scratchはビジュアル型) |

| 費用感 | ★★★☆☆ 教材代+マイクラソフト代が必要 | ★★★★☆ 無料〜月額制(内容は教材によりピンキリ) |

| 教材の難易度 | ★★★★☆ 直感操作・動画教材ありで理解しやすい | ★★★☆☆ テキスト中心のものは、低学年だと難しいことも |

- マイクラは子どもにとって「ゲーム=楽しい学び」

- 「作って・動かして・直して」のサイクルが学びになる

- マイクラはビジュアルプログラミングだから直感的に理解できる

- マイクラで創造性と探究心を同時に育てられる

- マイクラのプログラミング教室が豊富で親も安心できる

マイクラは子どもにとって「ゲーム=楽しい学び」

マイクラは、全世界で2億本以上売れているブロックを使って自由に世界を作る大人気ゲーム。「教育的にかなり優れている」と注目され、世界中の学校でも使われています。

レッドストーンやコマンドといった要素を使うことで、「命令で動く仕組み」=プログラミング的な体験が自然にできます。

「好き」から入るので、子どもが自分から学ぼうとする。

マイクラで「作って・動かして・直して」のサイクルが学びになる

マイクラでのプログラミングは、次のようなステップで進みます。

- やりたいことを考える(目的を持つ)

- 仕組みを組み立ててみる(手順を考える)

- 思い通りに動かない → 原因を探して修正する(試行錯誤)

まさにプログラミング的思考そのものです。

- スイッチを押すとドアが開く仕組みを作る。

- 時間が来ると自動で花火が上がるイベントを作る。

- モンスターを倒すと宝箱が出現する仕掛けを作る。

子どものアイデアが形になるたびに達成感・成功体験を味わえます。

マイクラはビジュアルプログラミングだから直感的に理解できる

難しいコードを覚えるのではなく、マイクラのプログラミングはビジュアル操作が基本。

マイクラの教材では、Scratchのようなブロックを並べて命令を組み立てるスタイルが使われています。

ブロックを並べるだけでキャラクターや仕掛けが動き出します。コードの意味が目に見えるから理解しやすく、「できた!」がすぐに体感できます。

マイクラで創造性と探究心を同時に育てられる

マイクラは「自由度が高い=答えが1つじゃない」。子どもたちは次のように、探究心・創造力・自己表現が自然に育まれます。

- 自分なりの方法で仕組みを作る。

- 「もっとこうしたら?」と考える。

- 他の人の作品を見て学ぶ。

マルチプレイで友達や兄弟と協力して作ることで、コミュニケーション力やチームワークも育てられるのが大きな魅力です。

マイクラのプログラミング教室が豊富で親も安心できる

マイクラで学べると言っても、どうやって教えるの?親がゲームに詳しくなくても大丈夫?そんな心配もありますが、今は保護者向けサポートが充実したスクールがたくさん出ています。

その中でもおすすめなのが「デジタネ」。マイクラで遊んでいるだけなのに、プログラミング思考が自然と身につく教材です。

ITスキルやプログラミング的思考は、これからの時代に必要不可欠なスキルです。

そんなスキルを、好きな時間に・ゲーム感覚で・無理なく習得できるなら、月3,000円台という金額は十分に価値ある投資といえます。

とはいえ、デジタネがお子さんに合うかどうかは使ってみないとわからないもの。

14日間の無料体験を試してみて、料金に見合った価値があるかどうかを親子で判断してみてくださいね。

\ 【期間限定】2ヶ月無料キャンペーン中 /

14日間完全無料で体験できる!

デジタネのクーポンコードはこちらの記事で紹介しています。

>>>【2025年12月最新】デジタネクーポンコード今はこれだけ!兄弟割引もあります

小学生のプログラミング教室に関するよくある質問

小学生でプログラミング教室って、まだ早すぎない?

実は「早すぎる」のではなく、「ちょうどいい」です。

マイクラやScratchといったビジュアルプログラミングなら、低学年でも直感的に操作でき、文字が完全に読めなくても楽しめます。

親がプログラミングをまったく知らなくても大丈夫?

問題なしです。一緒に楽しむことが大切です。

最近のプログラミング教材は、親も一緒に学べるように設計されているものがほとんど。

デジタネでは動画で丁寧に解説してくれるので、IT初心者の親でも安心してサポートできます。

どのくらいの時間が必要?毎日やらなきゃダメ?

毎日じゃなくてOK。プログラミングスクールでは、週1〜2回が一般的です。

自宅学習の場合は毎日15分ほどの短時間でも効果が見込めます。

最も大切なのは継続性。子どもが疲れたり飽きてしまわないように、「今日は15分だけね」くらいの気軽さが◎。

子どもが途中で飽きたり、挫折したりしないか心配…

「遊びながら学べる教材」+「親のちょっとした声かけ」で乗り越えられます。

小学生の学びにおいては、「楽しい」が何よりも大事です。だからこそ、マイクラのようなゲーム性の高い教材が人気。

将来の役に立つの?本当に意味があるの?

文部科学省が掲げる小学校でのプログラミング教育のねらいは、あくまで「論理的思考力」や「課題解決能力」などの非認知能力を育てること。

こうした力は将来どんな仕事に就いても役立つだけでなく、「自分で考えて行動する力=生きる力」になります。

参考:文部科学省「小学校プログラミング教育に関する概要資料」

プログラミング学習に必要な機材や環境は?

基本的には「パソコンとインターネット環境」があればOK。

具体的には、「パソコン」「安定したインターネット回線」「子どもが操作しやすいマウスとキーボード」「学習スペース」があれば安心です。

まとめ:小学生だからこそマイクラのプログラミング教室に意味がある

マイクラのプログラミング教室が意味のある理由がわかりました!

マイクラで遊びながらプログラミング的思考を育てましょう!

結論として、プログラミング教育を楽しく継続するためには、マイクラを使ったプログラミング教室が必要です。

子どもの遊びと学びをつなぐ鍵はマイクラです。マイクラを通じてプログラミング学習をすることで、楽しく自主的に学んでくれます。

プログラミングは「将来エンジニアになるため」ではなく、「これからの社会を生き抜くための基礎スキル」として重視されています。

プログラミング的思考は学びや生活に通じる「思考の型」であり、受験や社会生活でも活躍する大きな武器です。

「将来の選択肢を広げたい」そんな願いを叶える一歩として、楽しく始めてみましょう。

マイクラ学習ができるおすすめオンラインスクールはこちらの記事で紹介しています。

>>>小学生がマイクラで学ぶ「オンライン」プログラミングスクールおすすめ5選